学校ブログ

5年 フローティング・スクール

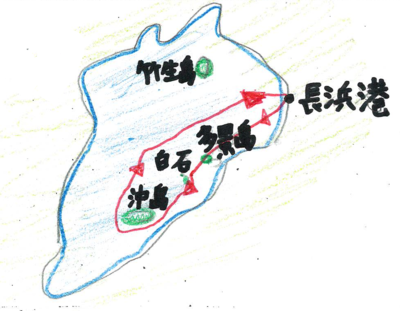

9月13日に予定されていたフローティング・スクールですが、新型コロナウイルス感染で緊急事態宣言中でしたので、12月17日に延期になりました。しかし、12月に入り琵琶湖の水位が低下しているため、長浜港からの出航を大津港に変更して実施することになりました。子どもたちは、「うみのこ」に乗船するのを心待ちにして当日を迎えました。

12月17日、心配していた天気は回復し、神照小学校と伊吹小学校と一緒に一日航海しました。「うみのこ」の船は、ドラが鳴ると大津港から出港し、琵琶湖大橋や沖島を展望し湖上からの眺めを楽しみました。また船内では、プランクトンを観察したり、琵琶湖の水の透明度を調べたりするなど、熱心に琵琶湖学習をしました。

学習参観 ~道徳科の学習公開~

12月10日に学習参観を実施しました。多くの保護者の皆様が来てくださり、全学級道徳科の学習の様子を保護者様に参観していただき、ありがとうございました。

1校時は低学年、2校時は中学年、3校時は高学年の学習を公開しました。子どもたちは、教材文を通して登場人物の気持ちを考えながら、自分を見つめ直し、それぞれの学級で、「信頼・友情」、「親切・思いやり」、「勇気・努力」、「個性尊重」、「規則尊重」等の心情を育てることをねらいとしました。2学期、道徳科において、タブレットを効果的に活用し、互いの思いや考えを交流したり、話し合いを深めたりしてきました。子どもたちは、「道徳ノート」に自分のこととして捉えながら、自分の思いや考えを書いています。これからも、心豊かな子どもたちに育っていけよう、豊かな体験活動や温かいふれあい、声かけを大切にし、家庭と連携していきたいと考えています。

菅江トンネル(横山トンネル)について学ぶ4年生

11月22日に予定していた菅江の山越えは、雨天のため12月1日に延期されました。12月1日は時雨模様のため、山越えを中止しました。

そこで、4年生の子どもたちは、現地(横山トンネル付近)で、菅江の髙森慶司様から、「地域の発展に尽くした人」である髙森慶多郎氏の話を聞かせていただきました。

明治18年(1885年)ごろ、髙森慶多郎氏は、山越えをしないで長浜に行けるよう「トンネル作り」を県に願い出た人で、長年地域の発展に力を尽くしました。はじめは、多くの費用や困難な作業が予想され地域の人から反対されたそうですが、説得を続け29年もの歳月を経てトンネル工事が始まりました。大正12年(1923年)5月に「横山隧道」(菅江トンネル)が完成し、その後、平成14年(2002年)に今の新横山トンネルが完成しました。

この日、4年生は、横山隧道(横山トンネル)の米原側と長浜側の出入り口に立ち、髙森慶多郎氏の熱意と努力、諦めない心、地域のことを考え力を発揮されたことなどを学ぶことができました。そして、髙森慶多郎氏に感謝するとともに、横山トンネル、新横山トンネルが好きになりました。

米原側 ↓ 長浜側 ↓

第5ブロック道徳教育研究大会

11月26日5校時に、1年、3年ろ組、5年の3学級で、道徳科の授業を公開しました。

長浜市と米原市から、15名の先生方が公開授業を参観してくださいました。子どもたちは、友達の思いを聞きながら対話し、自分の考えを深めることができました。3年、5年では、タブレットを使って、事前に行ったアンケート結果を交流したり、自分の思いをワークシートに書き、タブレットのカメラ機能を使い、ワークシートを撮影したりするなど、タブレットを効果的に活用し自分を見つめ直し思いを深めました。また、1年生では、ハートメーターを活用し、その時の気持ちを発表できるように工夫しました。少しずつ、相手の立場に立って、発表できる子が増えるとともに、やさしい心、広い心、勇気や責任感なども育っている姿が見られました。研究会では、参観いただいた先生方から感想をいただいたり、講師の川村友子先生(滋賀県教育委員会事務局 幼小中教育課 指導主事)から講評をいただいたりしました。今後も、道徳教育を進め、豊かな心を育んでいきます。

3年生 校外学習

11月18日、3年生は校外学習でミルクファーム伊吹の見学と荒神山自然の家でクラフト体験をしました。ミルクファーム伊吹の見学では、伊吹牛乳の生産工程をせつめいしていただき、衛生面に気を付けておられること、おいしさのひみつは殺菌方法にあることなどを知りました。荒神山自然の家でクラフト体験では、みんな熱心に焼き杉のクラフトを作り、上手に仕上げて、すてきなお土産になりました。

マラソン大会

11月16日 晴天の中、学年部ごとにマラソン大会を行いました。1・2年生は800m、3・4年生は、1000m、1500mコースを選択、5・6年生は1500mコースを選択し、自分の目標に向かって、最後まであきらめず走り続け力走しました。朝の健やかタイムのマラソンや体育のときのマラソンの練習の成果を発揮することができ、多くの子が自己ベストを更新することができました。

5年 ZTVの見学

11月10日に、5年生は社会科見学で、彦根にあるZTVを見学し、カメラを担いで撮影を体験したり、番組ができるまでの編集について知ったりすることができました。そして、スタジオに入り収録に参加させていただき、貴重な体験になりした。伊吹山テレビに11月5日から18日まで、伊吹山テレビで放送されました。11月19日から1週間、伊吹山テレビで、職場体験の様子も放送されます。

6年生 修学旅行

11月5日、6日は、晴天に恵まれ、6年生の修学旅行を予定通り1泊2日で実施することができました。ⅰ日目は平等院鳳凰堂、法隆寺、平城宮跡を見学し、奈良ユースホステルに宿泊しました。2日目は、班別活動で東大寺や二月堂などを見学し、観光ボランティアの方の案内で詳しく説明を聞きました。貴重な文化遺産を見ることで、歴史を振り返る良い機会となりました。奈良を後にし、滋賀県平和祈念館を訪れ平和学習も深めました。

ホッケーの出前授業

11月2日、2校時に5年生、3校時に3年い組、4校時に3年ろ組がホッケーの出前授業を体験しました。講師には、ホッケー協会の岩山さんをはじめ、「ブルースティックス滋賀」の高木さん、ミッチーさん、スポーツ推進課の鈴木さん、竹中さんの協力を得て、ホッケーの導入で、ユニホックをしました。ドリブルとパスを教えてもらった後、2試合して楽しみました。

4年生の校外学習

10月27日、4年生の校外学習を実施しました。

まず、「デジタルスタードームほたる」に行き、「プラネタリウム」を観賞しました。秋の夜空を見上げながら、星にまつわる物語を聞きました。

次に、県立琵琶湖博物館に行き、「おさかな広場」でお弁当を食べました。その後、グループ活動で、琵琶湖博物館を見学しました。琵琶湖と人々の生活や歴史、自然について、いろいろなことを知り、興味をもって見学しました。

令和3年度山東小学校運動会

10月23日、晴天に恵まれ、待ちに待った令和3年度山東小学校運動会を開催することができました。子どもたちの活躍と、保護者、地域の皆様のご理解とご協力、応援のおかげで、運動会を成功に終えることができました。厚く感謝しております。

運動会のスローガン「最後まで仲間を信じてゴールまで」のもと、子どもたちは、練習の成果を発揮し、一生懸命競技や演技を頑張りました。各学年の個人走や色別リレーでは、目標を達成し、自己肯定感を高めました。また、学年部に応じた団体演技では、楽しく、美しく、迫力ありで、心を一つにして表現運動をすることができました。仲間との絆を強めました。さらには、高学年の子どもたちは、係活動も立派にやり遂げ、自己有用感も高めました。子どもたちは、この運動会を通して、自尊感情も高め、自信をもつことができました。

今後も、いろいろなことにチャレンジしていってほしいです。温かい応援、本当にありがとうございました。

1・2学年の校外学習

10月15日金曜日、秋晴れの中、1・2学年の校外学習を実施することができました。

最初、醒井養鱒場へ行き、グループ活動でスタンプラリーをしながら、鱒の餌やりを楽しみました。

次に、豊公園でルールやマナーを守り、遊具で仲よく楽しく遊びました。小さい子や他校の子どもたちにも、譲り合ったり、ぶつからないよう気を付けたりして遊んでいる姿も見受けられました。あっという間に正午になり、楽しみにしていたお弁当。グループごとに場所を決めて和やかに食べました。

午後からは、ヤンマーミュージアムで、体験活動をし、いろいろとチャレンジすることの楽しさを味わいました。有意義な1日になりました。

6年 理科学習 「大地のつくり」で採石場の見学

6年生は、10月12日1時間目・2時間目に、理科の学習「大地のつくり」で内堀鉱業さんの採石場に行きました。大きな地層を観察するとともに、岩石をハンマーで調べ、硬さや色等、岩石の特徴を体験することができました。普段見慣れた石に隠された秘密を見つけたような学習となりました。有意義な体験学習になりました。

第2回学校運営協議会を開催しました

10月7日(木)第2回学校運営協議会を開催しました。

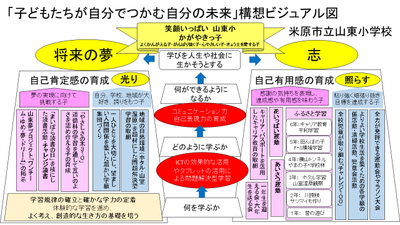

今年度、学校長が新たに作成した「子どもたちが自分でつかむ自分の未来」構造ビジュアル図を核として、具体的な教育活動の展開を考えることが中心的な議題でした。委員の方たちから学校での教育状況の質問があり、一人一台端末の活用状況や、日々の授業で子どもたちが生き生きと学べているかなど、今後の教育につながる活発な討議がされました。また、山東小学校の子どもの目指す姿と地域の願いを結ぶようなキーワードができないかという議論もされました。

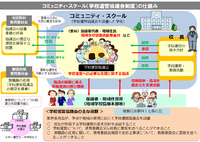

山東小学校のコミュニティ・スクールは発足して3年目になります。保護者や地域に広く周知され、地域の中で子どもが育ち、学校だけでなく地域にもたくさんの笑顔が咲きほこるよう、また、みなさんのご協力をよろしくお願いいたします。

3年社会科「地域の暮らしを守る」~駐在所の人の話~

3年生の社会科の「安全な暮らしを守る」の学習で、警察署の人の仕事を学習しています。10月1日の2校時、長岡にある東黒田駐在所に勤務されている滋賀県巡査長の鍋倉由護様に、ゲストティーチャーとして来ていただき、交番の仕事や警察官の仕事について分かりやすくお話をしていただきました。3年生の子どもたちは、関心を持って集中して話を聞くことができました。その後の「警察の仕事の○・×ゲーム」もほとんどの子どもたちが、全問正解できました。鍋倉様は、毎日、交通事故や事件が起こらないよう、地域のパトロールをしてくださっています。また、警察官の仕事はやりがいがあり、みんなのために、相手への思いやりの気持ちを持って、困った人に対応されていることも知りました。キャリア教育にもつながるお話までしていただきました。これからも、地域のみんなが安全に暮らせるよう、パトロールをよろしくお願いいたします。

5年 稲刈りの体験

9月16日に、5年生が稲刈りを体験しました。5月に学校前の田んぼに苗を植え、120日ほど経ち、稲穂は黄金色に色づき実りました。心配していた雨も降らず、台風前に稲を刈り取ることができよかったです。学校で準備した新しい鎌を使ったので、稲は刈りやすく、みんな協力して稲刈りを楽しみました。また、手で刈った稲をコンバインで脱穀する作業も手伝わせてもらいました。お世話になった志賀谷の川畑様、山下様ありがとうございました。

2学期の感染予防対策

2学期がスタートして約2週間がたちました。滋賀県には引き続き緊急事態宣言が出されています。各家庭におかれましては、コロナウイルスの感染予防に日々ご尽力いただき、大変感謝しております。引き続きご協力をお願いします。

さて、山東小学校においても1学期以上に徹底して感染予防に努めているところです。

①登校時の検温・消毒

児童は登校すると、検温を行い、消毒をして校舎に入っています。

②1日2回の定期検温

児童は登校時と給食時の2回、教職員による検温を実施しています。

③日常のこまめな消毒

校内の消毒液設置場所を増設しました。子どもたちには、こまめに消毒することを呼びかけています。中休みや昼休みには全校放送を入れ、注意喚起をしています。

④給食時の黙食と個々の机にパーテションを設置

給食時の飛沫を防止するため、黙食を呼びかけ、給食時には一人一人パーテションを机に設置しています。

2学期がスタートしました

長い夏休みが明け、子ども達が学校に帰ってきました。しかし、いつもと違うのは、緊急事態宣言下での始業ということです。子ども達は登校すると全員検温をし、消毒をして校舎に入るということを始めました。始業式も一斉に集まるのをやめ、リモートで行いました。滋賀県の病床使用率が厳しい中、学校では今まで以上に感染対策を心がけていきます。各家庭や地域でもご協力いただきますようよろしくお願いいたします。

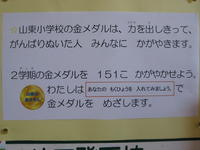

さて始業式では、校長からオリンピック・パラリンピックの話がありました。今、児童昇降口の近くの掲示板に、金メダルを獲得したオリンピアンの写真とコメントを一部紹介しています。山東小の子ども達一人一人が、これからも夢や目標に向かって、自己肯定感や自己有用感を高め成長していけるよう、全職員が一丸となって教育活動に努めていきます。家庭や地域でも、子ども達のがんばりを認め、褒めることを続けていただきますよう、重ねてお願い申しあげます。

PTA親子愛校作業ご協力ありがとうございました

8月21日(土)朝8時からPTA親子愛校作業を行いました。5、6年生の子ども達、参加していただいた保護者の皆様、ありがとうございました。当初計画していた時間を短縮し、運動場の除草と剪定を中心に作業を進めました。雑草がなくなり、すっきりとした運動場を見ると、「さあ、2学期が始まるぞ!」「子ども達が学校に帰ってくるぞ!」という思いが強くなります。PTA役員の方々にお世話になり、鯉の池もきれいになりました。池の鯉も子ども達が学校に帰ってくるのを待っています。

8月27日(金)から2学期が始まります。学校では引き続き感染症対策を心がけ、子ども達と一日一日を大切にしながら学校生活を過ごしていきたいと考えています。9月25日(土)には運動会を予定しています。やりきることを一つの目標として、子ども達が行事を通して成長できるよう、教職員一同力を合わせてがんばってまいります。2学期も皆様のご協力とご支援を引き続きよろしくお願いいたします。

本のひろば

6月23日、24日の2日間、図書ボランティア人たちが、本のひろばを開設し、子どもたちに、いろいろな本との出会いの機会を設けてくださいました。前日から準備を行い、和室に200冊の本を並べてくださり、読書意欲がかき立てられる場所に整え、各学級ごとに、1時間ずつ、本の広場に招待してくださいました。どの学級にも、はじめに1冊読み聞かせをしてくださり、後は興味、関心のある本を手に取り、自由な雰囲気で読書を楽しみました。家でも、本を読む習慣が定着するよう、毎月23日の「まいばら読書の日」を意識付けて、本を持ち帰って読むようにしています。各家庭で読書を時間を持てることを願っています。

令和3年度 第1回学校運営協議会を開催しました

6月17日(木)に令和3年度 第1回学校運営協議会を開催しました。

山東小学校では、令和元年度からコミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)を導入しています。

コミュニティ・スクールとは、学校、保護者、地域がともに知恵を出し合い、学校運営に意見を反映させることで、一緒に協働しながら子どもたちの豊かな成長を支えて「地域とともにある学校づくり」を目指していく制度です。

本校では、地域や保護者から7名の委員が選出され、学校運営協議会を開催し、現在の学校の取組や子どもたちのがんばりや課題、地域の参画状況などを話し合っています。

今年度のコミュニティ・スクール推進事業テーマは

「意欲的に学び、ふるさと・山東小大好き ワンチーム山東」です

今後も委員の皆様にご協力願いながら、未来を担い、地域で育つ子どもたちのために「地域とともにある学校」を目指していきます。

不審者対応の避難訓練

6月14日の2校時に、不審者対応の避難訓練を行いました。避難訓練は、もし不審者が学校に侵入したとき、一人も危害を加えられることなく、児童全員が安全に素早く避難できるようにするためでした。山東小学校の児童全員が、身を守って上手に隠れた後、不審者は警察官に取り押さえられました。自分の命は自分で守り、放送を良く聞き先生の指示に従うことがしっかりできました。

避難訓練をしていないと、ほとんどの人は、冷静で落ち着いた行動をとれなくなり、うろたえます。そうならないために、避難訓練を行うのです。

これからも、安全で安心な学校生活が送れるよう、みんなで考えて行動できるようにしていたいものです。

避難訓練をするに当たって、米原警察署、長岡駐在所、安全リーダー会、米原市教育委員会の安全担当の皆様に、お世話になりありがとうございました。

4年:本市場の浄水場と池下の配水池の見学

社会科「くらしをささえる水」の学習で、6月11日に本市場浄水場と池下の配水池へ見学に行きました。上下水道課の方に、山東小学校の水は本市場の浄水場の地下80メートルの井戸水を使っていること、そのままではカルシウムが多いので薬を入れて安全な水にしていること、停電しても自家発電がありいつでも安心して水が使えるようにしていることなど詳しく教えてもらいました。本市場浄水場で安全に飲めるように処理された水が、池下の山の上にある配水池へ行き、そこから各家庭や学校へ水道管を通って送られていることを知りました。配水池へは急な階段で息を切らしながら登り、大きな2つのタンク分が必要であることも学びました。自分たちの生活にかかせない水の問題について、これから学習を深めていきます。

2年生:長岡方面の町探検

2年生は、6月1日(火)に、生活科「どきどき わくわく 町たんけん」の学習で、長岡方面へ町探検に行きました。近江長岡駅からルッチプラザまで歩きました。長岡の自治会長の谷村敏博さんや丸本哲生さんには、子どもたちの安全を見守っていただきました。また、公共施設の所では説明もしていただき、大へんお世話になりありがとうございました。町の中にあるお店や公共の施設、自然など、いろいろなものを見つけることができ、子どもたちはメモカードにぎっしりと書いていました。

道中で出会った地域の人には、元気よく挨拶をしたり、交通ルールを守って一列でしっかりと歩いたりする姿も見られました。

3年生 ホタル学習~ホタルさん元気でね~

5月28日(金)3年生のホタル学習がありました。以前も来ていただいた田中眞示さんをお招きし、ホタルのことについて詳しく教えていただきました。

昔、長岡のゲンジボタルは天皇陛下に献上されていたことや、国の特別天然記念物になったことなど、当時の写真や新聞記事を交えて、わかりやすく話していただきました。

田中さんが子ども達に真剣に話をしてくれたことの一つに、「みんな、ゲンジボタルが特別天然記念物ではないんだよ。このゲンジボタルの生息地が特別天然記念物とされているんだ。だから、みんなにも、このゲンジボタルの育つ環境を守っていってほしい。」というのがありました。まさに、地域の人の願いです。

田中さんの用意してくれたスライドの中には、ゲンジボタルが卵から成虫になる一生を絵で表したものや、海外のホタルのことなど盛りだくさんで、子どもたちは、真剣なまなざしで話に引き込まれていました。

田中さんのお話の後は、自分たちが4月からホタルの飼育箱(本校ではホタルマンションと呼んでいます)で育てていたmyホタルが成虫になったので、近くの黒田川に放ちに行きました。

今日の段階では、およそ30匹ほどだったでしょうか、子ども達は、青い空に向かって飛び立っていくホタルに向かって、「バイバ~イ!」と大きく手を振ってホタルとの別れを惜しんでいました。

この黒田川でも、メスのホタルが卵を産み、たくさんのホタルが飛び交うようになってくれるといいですね。

当日、伊吹山テレビが取材に来ていました。6月4日(金)から一週間放送予定です。ぜひご覧ください。

5年生 田植え体験

5年24日、5年生が田植え体験をしました。毎年、地域の方にお世話になり、田んぼを貸していただいています。

初めて田植えをする子どもがほとんどでしたが、ひもについた印を目印にして、等間隔に植えていきました。地域の方に優しくアドバイスしていただき、子どもたちは頑張ることができました。

秋にたくさんのお米が収穫できるのを子どもたちは楽しみにしています。

今年度初めての学習参観

5月14日(金)まさに五月晴れの中、今年度、初めての学習参観日を開催しました。新型コロナウイルス感染症対策として、保護者の方には、学習の前半と後半で地区割をし、分散して来校していただくようご協力いただきました。また、入り口ではアルコール消毒及び検温もしていただき、ありがとうございました。

子どもたちは、お家の方を意識して張り切って学習に参加していました。

わかあゆ学級い組では、担任がPCを活用し、大きな画面に映し出される問題にチャレンジしました。時には困っている友だちにヒントを出し、共に学ぶ姿も見られ、仲の良い姿を垣間見ました。

わかあゆ学級ろ組では、学習するメニューを順序立てて学習を進めました。先生の言葉をしっかり聞き、絵カードを見て漢字の学習につなげるなど、語彙を増やす言葉の学習にチャレンジしていました。

1年生では、学習したひらがなを使い、言葉をつくりました。友だちと一緒にする姿がとても微笑ましかったです。

2年生では、算数科でものさしを使い学習しました。長さの学習の基本になるので、子どももたちと課題をしっかり確認しながら、学習していました。

3年い組では、算数科のたし算のひっ算を学習しました。担任の話を集中して聞く姿が見られ、2年生の時の学習も生かして、積み上げをすることができました。

3年ろ組では、国語辞典を使って学習をしました。子どもたちは、国語辞典に関心をもち、意欲的に学習に取り組む姿が見られました。

4年生では、国語科の学習をしました。漢字辞典を使い、「音訓索引」「部首索引」「総画索引」での調べ方を学習して、熟語をたくさん調べることに取り組みました。

5年生では、一人一台端末を使い、国語科の学習に取り組みました。事前に校内の先生方にインタビューを行いまとめる際にタブレットで写真を撮ったり、文章をまとめたりしていくことに意欲的に取り組む様子が見られました。

6年生では、国語科の漢字の形と音・意味を学習しました。漢字辞典を使ったり、教科書の巻末の漢字の欄を活用したりするなど、子どもたちは様々な学習材料を使い、問題づくりに取り組んでいました。

4年生クリスタルプラザの見学

4年生の社会科「ごみのしょりと活用」の学習で、5月13日にクリスタルプラザへ見学に行きました。モニターを通して、24時間休みなしで管理されている焼却炉の様子やクレーンを使って1.5トンのごみを運ぶ様子等を見せてもらいました。また、プラごみを手作業で分別され、100㎏の塊が1日に40個できることを知り、ごみの多さに驚きました。そして、4月にパッカー車内で火災が起こり、ごみをしっかりと分別する大切さやごみを減らすことを目標とされていることも教えてもらいました。一人ひとりが、自分たちの生活にむすびつくごみの問題について、これから学習を深めていきます。

3年町探検

3年生の社会科の「わたしたちの住んでいる市の様子」の学習で菅江・北方方面へ出かけ、町探検をしました。

菅江には、新横山トンネルがあり、2001年10月に完成し、長浜へ行きやすくなりました。田んぼもたくさんあり、田植えが始まっていました。近くにはソーラーパネルが設置され、米原市で2番目に大きいことも知りました。

また、北方には、家がたくさんあり、新幹線が通っています。学校に戻り、気づいたことをワークシートにまとめました。

1年生を迎える会

1年生を迎える会

19名の1年生が入学し、上級生と一緒に元気に笑顔で集団登校しています。どの子も、少しずつ学校生活に慣れてきています。「笑顔いっぱいの山東小」を作っていきたいと全校児童みんなが思っています。

そこで、感染対策を考え「1年生を迎える会」の持ち方を工夫し、計画、実施することにしました。

新型コロナウイルスの感染症拡大に予断を許さない状況の中、4月28日の3校時、1年生教室からの生中継と各学年からのビデオメッセージの2部構成による動画を各教室で視聴しました。6年生が企画・運営までしっかりとやり遂げ、子どもたちの手づくリあふれる会で、全校みんなで1年生をお祝することができました。各学年の歌やメッセージは素晴らしく、6年生がプラ板で作ったキーホルダーも大喜びでした。1年生のみんなに喜んでもらうことができ、6年生も達成感を味わうことができました。全校のみんなが、笑顔いっぱいになり、かがやきっ子になった時間でした。

今年もホタルの幼虫がやって来た!(3年生)伊吹山テレビ放映予定

4月9日(金)今年も山東小学校にホタルの幼虫がやって来ました!

山東小学校では、毎年、3年生の総合的な学習の時間の中核として、ホタル学習をしています。今年も地域のニナプロジェクト・ホタルン(代表:田中眞示 氏)の皆様にお世話になり、天野川で捕獲したホタルの幼虫を学校に持ってきてくださいました。

3年生42人は、まず、田中眞示さんからホタルのお話を聞き、次に長岡のボランティアの方々から、一人一人ホタルの飼育箱(山東小ではホタルマンションと言っています)を受け取りました。

さて次は、そのホタルマンションに土を入れ、霧吹きで土を湿らせました。ホタルの幼虫はその中で成長していきます。飼育中は常に湿った状態を保ち続けることが必要なため、毎日霧吹きなどで土を湿らせます。

子ども達は、自分のホタルマンションの中で、どんな風に幼虫がサナギになり、成虫になっていくのか、これからMyボタル観察を始めていきます。また、このホームページで、成虫になり子どもたちが野に放つ瞬間をお伝えできたらと思います。

また、令和4年度には、「全国ほたるサミットin米原」が開催予定です。山東小学校の子ども達はホタル学習を通して、地域の宝を再認識していければと思います。

この日の3年生「ホタル学習」の様子が、伊吹山テレビで4月16日(金)から一週間放映される予定です。見逃した方は、4月26日(月)から米原市役所YouTubeチャンネルでもご覧いただけます。

元気いっぱい 1年生 入学式

桜の花びらが舞う4月8日(木)、あたたかく柔らかい春の風にお祝いされるかのように、山東小学校に19人の素敵な1年生が入学しました。

担任に名前をよばれると、みんな元気な声で返事をし、これからの小学校生活に大きな期待をもっていることが伝わってきました。

山東小学校は、全校児童151人で令和3年度のスタートを切ります。保護者や地域の皆様、今年度も変わりないご協力とご支援をよろしくお願いいたします。

山東民生委員児童委員の皆様 ありがとうございます

令和2(2021)年度3月19日(金)卒業証書授与式の挙行に伴い、山東民生委員児童委員の皆様から、子どもたちの卒業を精一杯お祝いしたいという思いから「卒業式の看板」および「式場入り口飾り」を制作していただきました。

山東民生委員児童委員の皆様の温かさに心より感謝申しあげます。

令和2年度 卒業証書授与式

令和2(2021)年度3月19日(金)卒業証書授与式が慎ましやかに挙行されました。

6年生29人、本当に大きくたくましく成長した姿を、しっかりと卒業式という最終日に見せてくれました。また、式に参列した4・5年生は、次期リーダーとしての自覚をもち、立派な姿を見せてくれました。

6年生の呼びかけの一部にこんなセリフがありました。

「進級して4日目で休校になりました。

小学校生活最後の一年なのにという思いがいつもありました。

でも 何事も『できないと』あきらめず

今できることをがんばってきました。」

この一年、コロナ禍を生き抜いた6年生には、やり遂げたという自信をもち、これから目指す将来にむけて、一歩一歩前進してほしいと思います。

山東小学校の職員一同は、6年生29人のこれからの人生を末永く応援していきます。いつか大人になったとき、小学校時代の思い出話を笑顔で話すときが来ることを願っています。

6年生を送る会

2月26日(金)「6年生を送る会」がありました。今年はコロナウイルス感染症拡大防止のため、体育館に全校児童が集まることをやめ、常時体育館に6年生がいて、各学年が順に発表しに来るという形式をとりました。

この日までに、各学年とも6年生への感謝の思いを込めて出し物を練習してきました。

1年生・・・クイズ「かんたんすぎて ごめんなさい」

2年生・・・思い出して 小さな魚の物語

3年生・・・音楽物語「おかしの好きなまほう使い」

4年生・・・4年より 感謝をこめて

5年生・・・君の名は

そして、6年生からは在校生に向けて

劇と合奏「千本桜」がありました

「6年生を送る会」の計画・進行は5年生がしました。会場の飾り付け、各学年へのプレゼント作成依頼、当日の司会・進行、後片付けまで、32人が協力し、在校生の代表としてリーダーシップを発揮してくれました。

今年がんばってくれた6年生から来年度の6年生へのバトンタッチがしっかりできた会となりました。

1年生① 1年生② 2年生①

2年生② 3年生① 3年生②

4年生① 4年生② 5年生①

5年生② 6年生① 6年生②

第3回学校運営協議会が開催されました

学校運営協議会制度とはコミュニティ・スクールとも言われ、学校が地域住民等と目標やビジョンを共有し、地域と一体になって子どもたちを育む「地域とともにある学校づくり」をめざしていくための組織です。

参加していただいた、評議員のみなさんと共に今年度を振り返り、山東小学校の現状、成果、課題について話し合いました。有意義な会議となり、また来年度、開校11年目を迎える山東小学校が、さらに素敵な学校になっていくよう、活力をいただきました。

6年生 キャリア教育

2月17日(水)5校時に6年生で、キャリア教育の一環として、東黒田駐在所の関戸雅憲さんにご来校いただき、警察の仕事についてや、仕事の上でつらかったこと、うれしかったことなどをお話しいただきました。

暑い中や寒い中での交通整理など、現場での「ご苦労」や、犯人を捕まえて盗まれた物を持ち主に返して喜んでいただけたときの「やりがい」、社会の安全と安心のために協力してくれるたくさんの人たちと一緒に活動できることの「喜び」などのお話を聞いて、子どもたちは、「働くことの意義」について、様々なことを学ぶことができたと思います。

子どもたちは、仕事をされているエリアや、いつも身につけておられる物、詐欺に関することなど質問しました。子どもたちは、メモを取りながら興味深くお話を聞いていました。

1年生 昔の遊び

2月12日(金)2校時、1年生で「昔の遊び」の学習をしました。ゲストティーチャーとして、校区地域の6名の方にご来校いただき、1年生の児童たちは、3,4名のグループに分かれて、5つの遊び(竹とんぼ、竹馬、コマ回し、あやとり、お手玉)を教えていただきました。

竹とんぼでは、練習を重ねるうちに少しずつ飛ぶようになり、すっかり夢中になって、いつの間にか暑くなってきたのか上着を脱いで取り組む児童もいました。

竹馬では、指導者の方に「力をぬいて。前へ『ぐぅー』と押さないと。」等のアドバイスを受けて、バランスをとりながら、粘り強く頑張りました。児童の「むずーい!(難しいの意味)」の声には、「難しいからこそ、練習してできるようになると、『やったー!』て、なるで。」とはげましていただき、児童は一生懸命練習を続けていました。

コマ回しでは、きれいにコマにひもを巻き付けてコマを投げ、指導者の方から「上手に回ったな!」と言われて、満足そうな表情をうかべる児童もいました。

あやとりでは、カラフルな毛糸を使って、「『ほうき』やってみようか。この指をここに入れて、ぎゅっと引っ張るの。」やさしくゆっくりご指導を受けて、熱心に取り組めました。

お手玉は、指導者の方に「何回できるかな。目の前に手をもってくると、うまくできるでしょ。」と、コツを教えていただいて、楽しく取り組めました。

児童たちは、「昔の遊び」の授業を通して、最近では、あまりやらなくなった遊びを知り、地域の皆さんのご指導のもと、昔の遊びを体験することができました。

6年生 命の授業 ~絵本 えつこさんとムラサキ公園 ALSのおばちゃんの話~

2月10日(水)5校時、6年生の教室に絵本「えつこさんとムラサキ公園~ALSのおばちゃんの話~」の著者である鷲見環さんに来ていただきました。鷲見さんが書かれたこの本に出てくる「えつこさん」は、実在する方で、鷲見さんの学生時代からの友達です。現在、難病に指定されているALS(筋萎縮性側索硬化症)を発症され、闘病中です。鷲見さんは、えつこさんとの交流を通して、闘病しながらも、自分の命を全うしようとする姿を多くの人に伝えたいという思いで、子どもたちに語ってくださいました。

会話ができないえつこさんは、ベッドに横たわったまま視線とまばたきで文字を入力して会話をされているそうです。6年生の子どもたちも少し体験させていただきました。

えつこさんは、「体をうごかすことができない。食べることも、話すこともできない。」しかし、「見える。聞こえる。感じられる。考えることができる。伝えることができる。」と教えていただきました。

6年生の子どもたちは卒業間近です。卒業式に竹内まりや作曲の「いのちのうた」を歌うため練習中です。この歌は、「生きてゆくことの意味~」という歌詞から始まります。えつこさんが「生きよう」とする思いも歌声にのせ、卒業の日を迎えてほしいと思います。

3年生 伊吹山文化資料館へ行きました

2月9日(火)3年生が社会科「市のようすとくらしのうつりかわり」の学習で、伊吹山文化資料館へ行きました。

資料館では、「友の会」の方々に大変お世話になり、4班に分かれて新型コロナウイルス感染対策をしていただきながら、詳しく教えていただきました。

①縄ない

ここでは、マンツーマンで縄ないの仕方や、縄やわらが生活のいたるところに使われていたことを教えていただきました。友の会の方と子どもの間にはパーティションが用意されていて、子どもたちのためにコロナ対策が万全にされていました。

②昔の道具・石臼できなこ作り

ここでは資料館にある様々な昔の道具について、説明していただきました。かまど、昔のお風呂、電話、木でできた台所など、子どもたちの今の家には存在しないものばかりでした。石臼できなこをひくと、目の前で大豆がきなことしてこぼれ落ちてくるのを目の当たりにし、子どもたちはびっくりしていました。

③かき餅

火鉢を使って、かき餅を作っていただきました。玄関先でしたので少し寒いかと思いきや、火鉢を囲むと、柔らかな温かさが伝わってきます。五徳の上に網を乗せ、友の会の方が上手にかき餅を焦がさないようにひっくり返します。「おばあちゃん達が子どものころは、これがおやつやったんやで。」「かき餅は1ヶ月ほど乾燥させるから、今のみんなみたいにスーパーで買ってきてすぐ食べるなんてできなかったよ」など教えてくださいました。

④イヌワシ・鉄道の話

この地域に生息しているイヌワシの話を聞きました。国内でも約500羽しかいないと聞きました。資料館には剥製があり、翼を広げた時の大きさや爪の鋭さを見ることができました。また、以前、国鉄で機関車の石炭をくべていたていた方の話を聞くことができました。石炭はただ入れるだけでなく、技術がいることを教えていただきました。

たくさんの方にお世話になり、3年生は深い学びをさせていただきました。

4月から元気に学校に来てね!【入学予定者半日入学】

2月2日(火)午後から、来年度山東小学校に入学する予定の子どもたちが、学校に来てくれました。受付でお家の方とは離れ、保護者の方が入学説明会の間、前半は1年生教室で、過ごしました。

さて、5歳児の子どもたちよりも緊張していたのは、1年生の子どもたちです。おもてなしをするために、学習に関するクイズやじゃんけんゲームを生かした数の問題、鍵盤ハーモニカの発表など、全て子どもたちが進行をし、5歳児の子どもたちに楽しんでもらえるようにと練習してきたものを披露しました。また、大きな声で歌えないかわりに、大きな振り付けで手話の歌を披露しました。

今年度の1年生の子どもたちは、入学式から4日後、自宅学習になってしまい、6月からの学校生活に不安をいだきながらも、ここまで大きく成長したんだと感じさせるすばらしい発表でした。

また、5歳児の子どもたちとブンブンゴマを作る計画もしていて、5歳児の子どもたちもとても喜んでくれたようです。

後半、5歳児のみんなは、1年生のお兄さんお姉さんとお別れをし、今度は5年生の子どもたちと交流をしました。5年生は優しく語りかけ、学校を案内して回ったりしました。お家の方が迎えに来るまで、絵本や紙芝居を持ってきて、読み聞かせをする姿もありました。こんな優しいお兄さんお姉さんがいる山東小学校に4月から元気に登校してきてほしいと思います。

2年生 長岡ゲンジボタルの生息環境保護学習

現在、長岡バイパス道路整備事業が進められている中、ホタルの幼虫やカワニナ等の水性生物を捕獲し、上流部に移動させる保全活動が計画されました。そこで、本校では3年生からホタル学習を始めるのを前にして、2年生の子どもたちを対象に、ゲンジボタルの幼虫や水性生物に関連した環境保全学習をしていただきました。

滋賀県長浜土木事務所、米原市経済環境部環境保全課、近江長岡駅周辺地域活性化懇話会、株式会社秋山組の皆様に大変お世話になり、ありがとうございました。子どもたちは様々な水性生物に出会い、触れ合い、大変貴重な体験をさせていただきました。

また、最後には、捕獲した水性生物を放流し、2年い組、2年ろ組の代表児童数名が、バケツに入った水生生物を川へ放流し、4月にホタルの幼虫に出会えるのを楽しみにしました。

この日、伊吹山テレビが取材に来てくださり、活動の様子については、2月5日(金)から1週間放送される予定になっております。ぜひご覧ください。米原市役所YouTubeチャンネルでの配信は、翌週の月曜日になります。

休み時間中の避難訓練

1月26日(火)避難訓練を行いました。これで今年度は三回目です。一回目は、授業中の火災を想定して。二回目は授業中の地震を想定して。そして、今回は休み時間中に地震が起こり、その後に火災が発生したという想定で行いました。

この日、子どもたちには、避難訓練があることを伝えていましたが、いつ起こるかということは、どのクラスも知らせていませんでした。

そして、中休みに突然「ピン ポン パン ポン~♪」と放送が鳴り、地震が発生したことを知らせると、運動場で遊んでいた子どもたちは運動場の真ん中に集まり、姿勢を低くしていました。教室をのぞいてみると、担任がいなくてもちゃんと机の下に入り、頭を守っている姿が見られました。

今までの訓練が生かされ、「自分の命は自分で守る」という大切な教訓が子どもたちに根付いていることを実感しました。

今年は、阪神淡路大震災が起こって26年目です。山東小学校では、道徳科の授業でそのときの話が教材化されたものを学習したり、音楽科で震災のときに生まれた歌「しあわせ運べるように」を学習したりしました。風化させてはいけないという思いを強くし、これからも子どもたちと学びを深めていきたいと考えています。

4年生 福祉体験学習

11月10日(火)4年生が福祉体験学習を行いました。

初めに、「目が見えないこととはどういうことか・・・。」を少しでも理解するために、アイマスクをして、耳、鼻、手の感触、口を使って、手のひらに何をのせられたかを考えました。見ればすぐにわかるものでも、他の感覚を使って総合的に考えて当てるのには少し時間がかかったようです。

また、視覚に障がいがある人を介助するときに大切なことも教えていただきました。クロックポジション(どこに何があるのかを時計の短針に例えて知らせる手段)を使うとよいということを初めて知ることができました。また、移動するときなどは、段差や狭い場所での声かけが安心感を与えるということを教えていただきました。

次に、認知症や高齢者のことについて、米原市キャラバンメイトの方と交流しました。接する際に配慮する点などを教えていただきました。

いずれも、相手の立場に立って考えることの大切さを学ぶことができました。

1・2年生 校外学習

11月5日(木)1・2年生が校外学習でリニューアルされた琵琶湖博物館へ行きました。1年生にとっては、小学校初めてのバスに乗っての校外学習で、随分楽しみにしていたようです。また、2年生は、1年先輩として、1年生と仲良く見学できるように、リーダー、副リーダー、健康リーダー、食事リーダー、時間リーダーをたてて、お兄ちゃん、お姉ちゃんとしてはりきっていました。

天気にも恵まれ、お家の方が作ってくださったお弁当を、広々とした広場でおいしくいただいて、大満足の校外学習となりました。

山東小学校開校10周年事業 山東小学校の歴史と今

今年度で山東小学校は開校10周年を迎えました。山東東小学校と山東西小学校が統合し、現在の山東小学校となりました。

先日は、開校10周年を記念し、全児童で劇団芸優座による「一休さん」を観劇しました。そして、10月28日(水)には、大鹿にお住まいで、山東小学校の歴史についてよくご存じの、瀨戸川恒雄様をお招きし、山東東小学校、山東西小学校から山東小学校に至る歴史について、教えていただきました。新型コロナウイルス対策として、上学年と下学年に時間を分け、体育館で昔の写真を見ながら話を聞きました。自分たちが生まれる前の話がたくさん出てきたので、子どもたちは、タイムスリップしたかのように昔の話に聞き入っていました。

また、この日は学習参観日だったため、児童昇降口には山東小学校の歴史にちなんだ掲示物や山室湿原のドローン映像などを展示しました。

山東小学校区には山室湿原があり、山東小学校の宝物です。山室湿原のすばらしさは、「古代からのおくりもの」によく表現されています。「古代からのおくりもの」は、地域の人が作詞・作曲され、それ以来、長年にわたって、全校の朝の歌として歌い継がれ、児童になじみある歌です。今年度は、10周年記念として、学校運営協議会会長の箕浦捨夫様に毛筆で歌詞を書いていただきました。また、3年生の児童が山室湿原についてまとめたものを掲示し、全校に発信しました。さらには、山室湿原のDVDも制作し、動画で紹介しました。

一方、山東小学校の歴史の一部分ではありますが、志賀谷の井関正和様よりご提供いただきました写真を活用させていただき、紹介しました。

このことより、山東小学校の愛校心を高めるとともに、誇りをもち、次世代にバトンをつなぐことができるよう、今こそ、勉強に運動に一生懸命取り組みたいと考える機会となりました。

10月28日(水)学習参観日【道徳科授業】

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、今年度は地域や保護者の皆さんに来ていただく、学習参観は見合わせました。しかし、地域の中でも感染予防が習慣化し、学校でも新しい生活様式を取り入れ、気をつけて行事などを行うことができつつあります。

10月28日(水)は、今年度初めての学習参観がありました。今回は、全クラス、道徳科の学習を参観していただきました。子どもたちは、新しい学年になって初めての参観ということで、随分緊張ぎみだったようです。勇気を出して手を挙げ、発表できた子、友達の意見を真剣に聞いて、自分の考えと比べていた子等、みんながんばりました。お家でも、褒めてもらえた子もいるようで、自信につながっているように感じます。ありがとうございました。

PTA事業 ロードライン補修作業

10月24日(土)少し小雨が降る中、延期していたロードライン補修作業を行いました。PTAの役員様と育成保健体育部会の皆様にお世話になり、実施することができました。ここ2年、悪天候のため実施できていませんでしたが、各自治会で消えかけていた白線や「トマレ」の文字などがはっきりと見えるようになりました。子どもたちの安全・安心のために、ご協力いただきありがとうございました。

山東小学校開校10周年事業 観劇「一休さん」

今年度で山東小学校は開校10周年を迎えます。山東東小学校と山東西小学校が合併し、現在の山東小学校となりました。

開校10周年を記念し、文化庁の「文化芸術による子供育成総合事業」の一環で、劇団芸優座に来ていただき、「一休さん」を全児童で観劇しました。この「一休さん」の演劇には、一部の6年生もスタッフと演者として参加させていただきました。スタッフとして参加した6年3名は、スタッフジャンパーを着せてもらい、場内アナウンス等を担当してくれました。また、演者として参加した7名は、衣装をつけ、舞台化粧もし、セリフもあり、気分はすっかり舞台女優といった感じでした。臆することもなく、セリフや動きも完璧で、いつもとは違う一面を見せてくれました。良い経験になったと思います。

この開校10周年という記念の年に、文化芸術に触れることができ、とても充実した時間となりました。

5年生 フローティングスクール

10月19日に5年生がフローティングスクールに行きました。今年度は、日帰りとなりましたが、子どもたちは、「うみのこ」に乗って琵琶湖学習に取り組みました。新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応もしっかりなされ、昼食は、うみのこ名物(?)カツカレーを堪能したようです。

5年生 絵日記の力作より

5年生 事後の感想より

フローティングスクールで心に残ったことは三つあります。

一つ目は出航の時です。甲板に出た時、とても高くて寒かったので、足がガタガタしました。琵琶湖が海みたいで、広いことを実感しました。

二つ目は多景島展望です。多景島は、表が木と大きな石が一面にありました。逆に裏は、神社などの建物がありました。多景島は、昔、竹が多かったので、「竹島」と言われていましたが、今は多い景色があるので「多景島」と漢字が違うことを知りました。

三つ目は、沖島展望です。竹島とは違い、人が住んでいます。建物も多く、小学校もあり、とても広い島です。

人生で一度のフローティングスクールを体験できて良かったです。